「お子さんのお口が、いつもポカンと開いていませんか?」 「矯正治療をしたのに、なんだか元の歯並びに戻ってきた気がする…」 「いびきや寝ている時の呼吸が気になる…」

こんにちは。歯科オーラルクリニック院長の小出です。日々の診療で、患者さんからこのようなお悩みを伺うことがよくあります。

実は、これらの問題の根っこには、お口周りの筋肉の不適切な使い方、つまり「癖(くせ)」が隠れているケースが少なくありません。

歯並びは遺伝だけで決まると思われがちですが、実際には日々の舌の動き、呼吸の仕方、飲み込み方といった「お口の機能」が、顎の成長や歯の配列に非常に大きな影響を与えています。

そして、このお口周りの筋肉を正しく使えるように再教育するトレーニングこそが、今回ご紹介する「MFT(口腔筋機能療法:Oral Myofunctional Therapy)」です。

MFTは、いわば「お口の筋力トレーニング」。近年、このMFTの効果が、大学などの研究機関によって科学的に証明されつつあります。単に歯を動かす矯正治療だけでなく、その土台となるお口の環境を整えることの重要性が、ますます注目されているのです。

この記事では、大学の研究でどのようなことが分かってきたのか、そしてMFTが具体的にお口や全身の健康にどのような良い影響をもたらすのかを、実際の事例も交えながら、詳しく解説していきます。

少し長いですが、あなたやご家族の未来の健康を守るための大切な情報が詰まっています。ぜひ最後までお付き合いください。

第1章:歯並びを乱す「見えない力」- あなたのお口の癖、大丈夫?

私たちの歯は、一日中、内側からは「舌」、外側からは「唇」や「頬」という筋肉の圧力を常に受けています。この内外からの力のバランスが取れていると、歯はアーチ状にきれいに並びます。

しかし、もし舌が常に前歯を押していたり、唇を閉じる力が弱くお口がポカンと開いていたりすると、力のバランスが崩れ、歯はゆっくりと望ましくない方向へ動いていってしまうのです。

これが「口腔習癖(こうくうしゅうへき)」による歯並びの乱れです。

歯並びと顎の成長に影響を与える主な口腔習癖

まずは、どのような癖が問題になるのか、代表的なものをいくつか見ていきましょう。ご自身やお子さんに当てはまるものがないか、チェックしてみてください。

- 舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)

- 食べ物や唾を飲み込む時(嚥下時)や、安静にしている時に、舌の先が上下の前歯の間から出ていたり、前歯の裏側を強く押したりする癖です。

- 影響: 前歯が押し出されて「出っ歯(上顎前突)」になったり、上下の前歯が噛み合わない「開咬(かいこう)」の最も大きな原因となります。また、サ行やタ行などが舌足らずな発音になることもあります。

- 口呼吸(こうこきゅう)

- 本来、呼吸は鼻で行うのが正常ですが、アレルギー性鼻炎や癖によって、口で呼吸することが習慣になっている状態です。

- 影響: 口が常に開いているため、唇の筋肉(口輪筋)が緩みます。また、舌の位置が下がり(低位舌)、上顎の成長を内側から促す力がかからなくなります。その結果、上顎の歯列が狭くなり、歯が並ぶスペースが不足してガタガタの歯並び(叢生)になったり、いわゆる「アデノイド顔貌」と呼ばれる独特の顔つきになったりすることがあります。さらに、口の中が乾燥し、虫歯や歯周病、口臭のリスクも高まります。

- 低位舌(ていいぜつ)

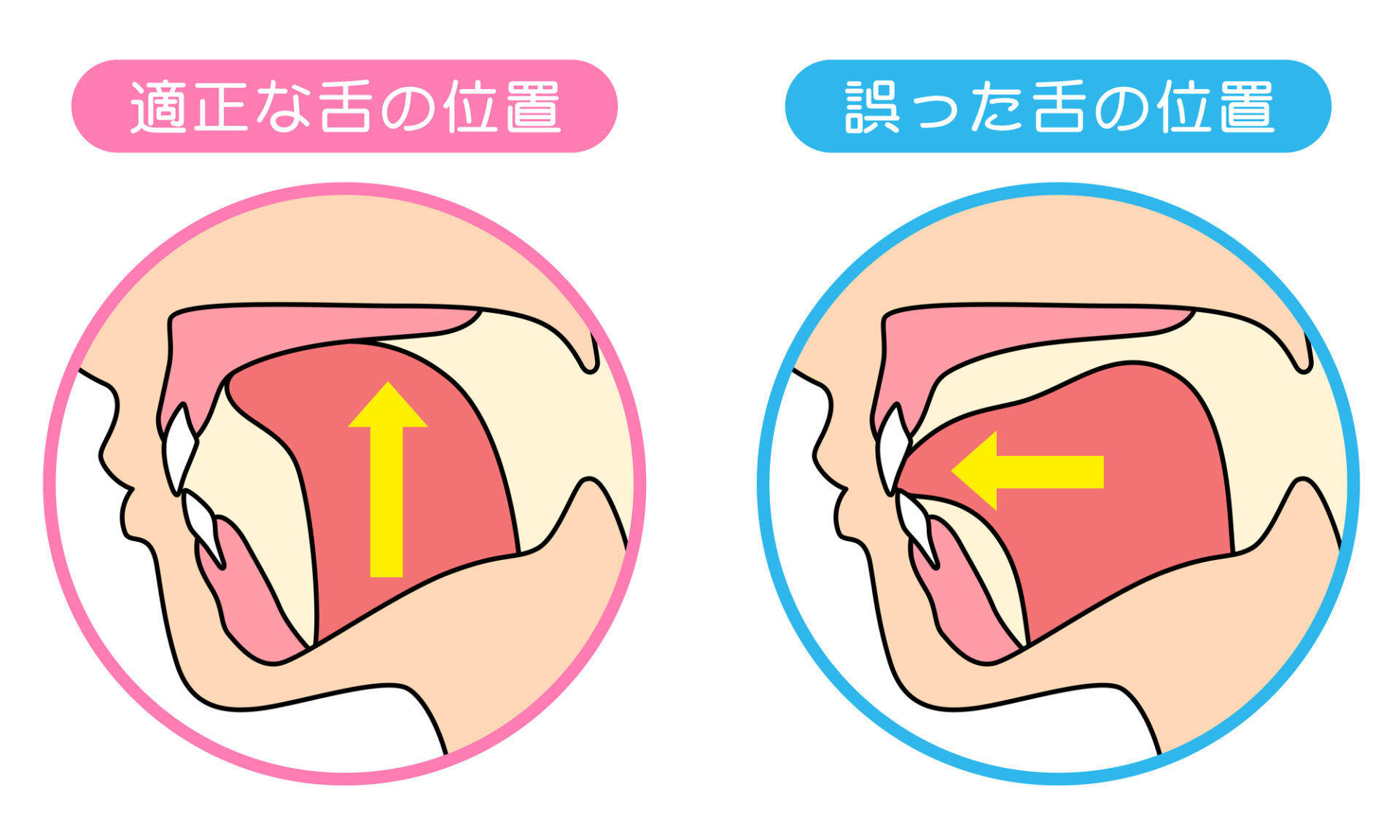

- 安静にしている時、舌全体が上顎にぴったりと収まっているのが正しい位置(スポットポジション)です。しかし、舌の筋力が弱いと、だらりと下の前歯の裏あたりに落ち込んでいる状態になります。

- 影響: 口呼吸と同様に、上顎の成長を妨げ、歯並びの乱れに繋がります。また、舌が気道を狭くするため、いびきや睡眠時無呼吸症候群の原因になることも指摘されています。

- 異常嚥下癖(いじょうえんげへき)

- 舌突出癖と関連しますが、飲み込むたびに舌で歯を押し、唇や頬に過剰な力が入る飲み込み方です。

- 影響: 毎日の食事や唾を飲み込む動作は、1日に1500回〜2000回とも言われています。そのたびに歯に不適切な力がかかるため、歯並びへの影響は甚大です。

- 指しゃぶりや唇を吸う・噛む癖

- 指や唇を吸う力が歯にかかり、出っ歯や開咬を引き起こします。

MFTの目的:筋肉のバランスを整え、機能を「再教育」する

これらの口腔習癖は、多くが無意識下で行われるため、本人やご家族が意識するだけではなかなか治せません。そこでMFTの出番です。

MFTは、一連のトレーニングを通じて、以下のことを目的とします。

- 舌、唇、頬など、お口周りの筋肉を鍛え、バランスを整える。

- 安静時や嚥下時の「舌の正しい位置」を体に覚えさせる。

- 「口を閉じて鼻で呼吸する」ことを習慣化する。

- 「正しい飲み込み方」を習得する。

矯正治療で歯をきれいに並べても、その原因となった癖が残っていては、家を建てた土地の地盤が緩んでいるようなもの。

治療後に歯が元の位置に戻ってしまう「後戻り」の大きな原因となってしまいます。MFTは、この「地盤」を固め、矯正治療の効果を最大限に引き出し、長期的に安定させるために不可欠な治療なのです。

第2章:大学が証明するMFTの効果 - 最新の研究結果から

「お口の筋トレが歯並びに良いのは分かったけれど、本当に効果があるの?」 そう思われる方もいらっしゃるでしょう。

MFTは決して新しい治療法ではありませんが、その効果を科学的に検証する研究が、近年、国内外の大学や研究機関で盛んに行われています。ここでは、その研究成果の一部を分かりやすくご紹介します。

-

不正咬合の改善と予防効果

舌の癖と不正咬合(悪い歯並び)の関連性は、多くの研究で指摘されています。特に「開咬(前歯が噛み合わない状態)」の患者さんの多くに、舌突出癖や異常嚥下癖が見られることが分かっています。

ある研究では、開咬の子供たちにMFTを実施したグループと、実施しなかったグループを比較しました。その結果、MFTを行ったグループでは、行わなかったグループに比べて、有意に開咬が改善したことが報告されています。

これは、MFTによって舌の位置が正常化し、前歯を押し出す力が除去された結果、歯が本来あるべき位置に自然と移動したことを示唆しています。

また、神奈川歯科大学の研究報告では、反対咬合(受け口)の症例に対して、矯正装置を使わずにMFTと簡単な補助装置を併用することで被蓋(かみ合わせの深さ)が改善したケースが報告されています。

この症例では、MFTの前後で舌が持ち上がる力(舌圧)を測定しており、トレーニングによって舌圧が明らかに上昇したこともデータで示されています。

これらの研究は、MFTが単に「癖を治す」だけでなく、歯並びそのものを改善する力を持っていること、特に成長期のお子さんにおいては、本格的な矯正治療を回避できたり、治療をより簡便なものにしたりできる可能性を示しています。

-

矯正治療の効果を高め、後戻りを防ぐ

矯正治療を経験された方が最も避けたいのが「後戻り」です。

大学病院の矯正歯科などで行われた追跡調査では、矯正治療後に後戻りが生じた患者さんの多くに、治療後も舌突出癖や口呼吸などの口腔習癖が残存していたことが明らかになっています。

逆に言えば、矯正治療とMFTを併用することで、この後戻りを効果的に防ぐことができるのです。

複数の論文で、矯正治療中にMFTを導入することで、治療がスムーズに進み、治療後の歯並びの安定性が高まったと結論づけられています。

筋肉のバランスが整うことで、歯がスムーズに動き、治療後の位置で安定しやすくなるのです。

これは、矯正治療という「家を建てる」プロセスにおいて、MFTが「基礎工事」や「地盤固め」の役割を果たすことを科学的に裏付けています。

-

睡眠時無呼吸症候群(SAS)への有効性

近年、MFTが歯科領域だけでなく、医科領域、特に睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療においても注目を集めています。

SASは、睡眠中に気道が閉塞することで呼吸が止まり、深い睡眠が妨げられる病気です。日中の強い眠気や集中力の低下だけでなく、長期的には高血圧や心疾患のリスクを高めることが知られています。

閉塞の原因の一つが、舌の根元(舌根)が喉の奥に落ち込んで気道を塞いでしまうことです。これは、舌の筋力の低下(低位舌)と密接に関係しています。

海外の研究では、軽度から中等症のSAS患者にMFTを行ったところ、無呼吸・低呼吸指数(AHI:1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数)が平均で約50%減少したという驚くべき結果が報告されています。

日本国内でも、MFTがSASの治療選択肢の一つとして有効であるという報告が増えてきています。

MFTによって舌や喉周りの筋肉が鍛えられると、睡眠中に舌が落ち込みにくくなり、気道のスペースが確保されます。

CPAP(持続陽圧呼吸療法)やマウスピース(口腔内装置)といった対症療法と異なり、MFTは気道閉塞の根本的な原因である筋機能の低下にアプローチできる可能性があるのです。

-

嚥下(飲み込み)機能と発音の改善

MFTは、本来、正しい嚥下機能を獲得するためのトレーニングです。ある研究では、MFTの前後で嚥下の様子をビデオ撮影して比較したところ、トレーニング後には舌や唇の不要な動きが減少し、スムーズで効率的な嚥下パターンに改善したことが確認されています。

これは、食べこぼしが多いお子さんや、食事中にむせやすい高齢者にとっても重要な意味を持ちます。

正しい嚥下は、栄養摂取の効率を高めるだけでなく、誤嚥性肺炎の予防にも繋がります。

また、舌の動きが滑らかになることで、発音の明瞭度が向上することも報告されています。

特に舌先の細かいコントロールが必要な「サ行」「タ行」「ラ行」の発音が不明瞭な場合、MFTによって舌の運動機能が高まることで、はっきりとした発音ができるようになるケースが多く見られます。

このように、MFTの効果は歯並びの問題にとどまらず、呼吸、睡眠、食事、会話といった、私たちの「生きる」上で欠かせない基本的な機能の改善にまで及ぶことが、様々な研究によって明らかになってきているのです。

第3章:今日からできるMFT!具体的なトレーニングと事例紹介

MFTは、専門の歯科医師や歯科衛生士の指導のもとで行うのが基本ですが、ここではご自宅でもできる代表的なトレーニングをいくつかご紹介します。

これらのトレーニングが、どの筋肉を鍛え、どのような効果をもたらすのかをイメージしながら行ってみましょう。

基本的なMFTトレーニングの紹介

-

スポット・ポジション(舌の正しい位置の確認)

- 目的: 安静時の舌の正しい位置を覚える、最も基本となるトレーニングです。

- 方法:

- 上の前歯のすぐ後ろ、少し膨らんだ部分を舌先で触ってみてください。そこが「スポット」です。

- 口を軽く開けて、舌先をスポットにつけたまま、5秒間キープします。

- この時、舌全体が上顎に吸い付くような感覚があれば理想的です。

- ポイント: テレビを見ている時や読書中など、リラックスしている時に意識して行い、舌が常にスポットにある状態を習慣化させましょう。

-

ポッピング(舌打ちトレーニング)

- 目的: 舌を持ち上げる筋肉(舌挙上筋群)全体を鍛えます。

- 方法:

- 舌先をスポットにつけ、舌全体を上顎にピッタリと吸い付けます。

- その状態を維持したまま、口を大きく開けます。

- 舌で上顎を強く弾き、「ポン!」と良い音を鳴らします。

- ポイント: 小さい音ではなく、大きく響く音を出すのがコツです。10回〜15回を1セットとして、1日数回行いましょう。

-

ボタンプル(唇の筋トレ)

- 目的: 口を閉じる筋肉「口輪筋」を鍛え、ポカン口を改善します。

- 方法:

- 大きめのボタン(直径2〜3cm)に、デンタルフロスや丈夫な糸を通します。

- ボタンを唇と歯の間に挟み、唇をしっかりと閉じます。

- 糸を水平方向にゆっくりと引っ張り、ボタンが口から飛び出さないように唇の力で抵抗します。

- ポイント: 10秒間キープするのを5回ほど繰り返します。唇の力だけで支え、歯で噛まないように注意しましょう。

これらのトレーニングは、毎日コツコツと続けることが何よりも大切です。最初はうまくできなくても、焦らずに継続することで、必ず筋肉は応えてくれます。

ストーリーで見るMFT:3つの改善事例

ここでは、実際にMFTに取り組むことで、お悩みが改善した3つのケースをストーリー形式でご紹介します。

【事例1:小学2年生 Aちゃん】前歯でうどんが噛み切れない女の子

Aちゃんは、いつもお口がポカンと開いていて、前歯で麺類などを噛み切ることができない「開咬」に悩んでいました。食事の時には、舌を前方に突き出して食べ物を奥歯へ運ぶ「異常嚥下癖」もみられます。お母様は、将来的な歯並びを心配して当院に来院されました。

- 診断と介入: Aちゃんの開咬は、典型的な舌突出癖と口呼吸、そして口輪筋の筋力不足が原因でした。まずは、なぜ舌を正しい位置に置くことが大切なのか、鼻で呼吸することが体にどう良いのかを、Aちゃんにも分かるように絵を使って説明しました。そして、歯科衛生士と一緒に、前述の「スポット・ポジション」や「ポッピング」、そして風船を膨らませるトレーニングなどで、舌と唇の筋肉を鍛えるMFTを開始。ご自宅でもお母様と毎日5分、ゲーム感覚で続けられるように練習メニューを組みました。

- 結果: 最初の1〜2ヶ月はなかなか習慣になりませんでしたが、3ヶ月を過ぎた頃から、意識しなくても口を閉じている時間が増えてきました。半年後には、食事の時の舌の動きが明らかに改善。そして1年後には、あれほど開いていた上下の前歯の隙間が自然に閉じてきて、麺類を前歯で噛み切れるようになったのです。Aちゃんもお母様も大喜びでした。MFTによって顎の正しい成長が促されたことで、将来的な矯正治療が不要になるか、行うとしても非常に簡単なもので済む可能性が高まりました。

【事例2:高校生 Bくん】頑張った矯正治療、でも後戻りが…

Bくんは、中学生の時に2年間かけてワイヤー矯正を行い、きれいな歯並びを手に入れました。しかし、治療後の保定装置(リテーナー)の使用を少しサボってしまったこともあり、高校生になると、少しずつ前歯に隙間が空いてきてしまいました。「後戻り」です。再治療の可能性に、Bくんもご両親もがっかりしていました。

- 診断と介入: Bくんのお口を詳しく診査すると、唾を飲み込む瞬間に、無意識に舌で前歯の裏を押す癖が残っていることが分かりました。これが後戻りの直接的な原因です。Bくんにこの事実を伝え、再度、ワイヤーを着ける前に、まずこの癖を徹底的に治すためのMFTプログラムを提案しました。トレーニングの中心は、水を少しずつ飲みながら、舌が歯に触れないように嚥下する練習です。地味な練習ですが、Bくんは「もう後戻りはしたくない」という強い意志で真剣に取り組みました。

- 結果: MFTを開始して3ヶ月後、嚥下時の舌の動きは劇的に改善しました。前歯にかかっていた余計な圧力がなくなったことで、後戻りの進行がストップしたのです。幸い、後戻りの程度が軽かったため、ごく短期間の簡単な装置で隙間を閉じることができ、本格的な再治療を回避できました。Bくんは、MFTを通じて「歯並びは自分で守るもの」という意識を持つようになり、今ではリテーナーの使用とセルフケアを欠かさず行っています。

【事例3:40代 女性 Cさん】パートナーに指摘された「いびき」と日中の眠気

会社員のCさんは、長年、ご主人からいびきを指摘されていました。また、朝起きるといつも喉がカラカラに乾いており、日中も会議中に強い眠気に襲われることがありました。睡眠外来で軽度の睡眠時無呼吸症候群と診断され、マウスピース治療を勧められましたが、装着感に馴染めず悩んでいました。

- 診断と介入: Cさんのお口を見ると、舌に歯の跡がくっきりと付いており、舌の筋力が低下して横に広がっている状態(低位舌)であることが分かりました。これが、仰向けに寝た時に舌根が沈下し、気道を狭めていびきや無呼吸を引き起こす原因と考えられました。そこで、SASに特化したMFTプログラムを実施。舌を上顎に吸い付けたり、喉の奥を意識して動かしたりするトレーニングを中心に行いました。

- 結果: MFTを始めて1ヶ月ほどで、Cさんは「いびきの音が小さくなったと主人に言われた」「朝の喉の渇きが楽になった」と効果を実感し始めました。3ヶ月後には、日中の眠気も明らかに改善し、仕事への集中力が高まりました。MFTによって舌や軟口蓋(のどちんこの周り)の筋肉が引き締まり、睡眠中の気道が確保されやすくなったのです。Cさんは、器具に頼らず自分の力で症状を改善できたことに、大きな自信を持つことができました。

結論:お口の機能を育て、守ることが、一生の財産になる

MFT(口腔筋機能療法)は、単なる「お口の体操」ではありません。大学をはじめとする研究機関のエビデンスに裏付けられた、科学的なアプローチです。

お口の筋肉のバランスを整え、舌の位置、呼吸、嚥下といった基本的な機能を正しく導くことで、

- 不正咬合の予防と改善

- 矯正治療の効果を最大化し、後戻りを防ぐ

- いびきや睡眠時無呼吸症候群の症状を緩和する

- 発音や食べる機能を向上させる

など、私たちの健康とQOL(生活の質)に多大な好影響をもたらすことが分かってきました。

特に、成長期のお子さんにとって、正しい口腔機能を身につけることは、健やかな顎の成長と美しい歯並びの土台を作る上で、何にも代えがたい「財産」となります。

また、成人の方にとっても、矯正治療の成功率を高めたり、加齢による機能の衰えを予防・改善したりするために、M-F-Tは非常に有効です。

しかし、最も大切なことは、MFTは私たち歯科医師や歯科衛生士だけで完結する治療ではないということです。

効果を出すためには、患者さんご自身の「治したい」という気持ちと、日々の地道なトレーニングの継続が不可欠です。

私たちは、そのための専門的な知識と技術を提供し、皆様がゴールにたどり着くまで、二人三脚でサポートさせていただきます。

もし、この記事を読んで、ご自身やお子さんのお口の癖、歯並び、いびきなどで気になることがありましたら、どうか一人で悩まず、お気軽に当院にご相談ください。

お口の機能を正しく育み、守ることが、あなたの輝く笑顔と未来の健康に繋がると、私たちは信じています。