近年、歯周病と全身疾患の関連性が注目されており、特に動脈硬化との関係について多くの研究が行われています。

歯周病は40歳以上の成人における歯の喪失の主な原因と考えられていますが、2000年代の初頭からは他の全身疾患との関連性も報告されるようになってきました。

日本人の約80%が歯周病に罹患(りかん)しているという現状において、この関連性を理解し、適切な予防・治療を行うことは、口腔の健康のみならず全身の健康維持において極めて重要です。

歯周病(歯茎の炎症)が進行すると、歯を失うだけでなく全身にも悪影響を及ぼす可能性があります。近年、東北大学や東京医科歯科大学、京都大学、岡山大学など国内外の研究で「歯周病と動脈硬化が関連している」ことが報告されています。

例えば、歯周病患者では心筋梗塞や脳梗塞のリスクが2~3倍に増加するといった疫学報告があります。また、長崎大学の研究(ながさき諸島研究)では、歯周病が進行した人ほど血管の硬さを示す指標(CAVI)が強く上昇し、3年後に動脈硬化リスクが高まるという結果が出ています。

同様に、浜松医科大学(静岡SPH)の長浜コホート解析では、歯の残存本数が少ないほど頸動脈の壁が厚くなる(動脈硬化が進む)ことが明らかになりました。これらはいずれも「歯周病や歯の喪失と動脈硬化指標に相関がある」ことを示しています。

これらの研究は、「歯周病」が血管の健康にも影響しうることを示唆しています。

今回は、歯周病の進行が動脈硬化と相関があるのか?ということをお伝えしたいと思います。

歯周病と動脈硬化の相関関係

疫学的証拠

複数の大規模研究により、歯周病と動脈硬化性疾患の相関関係が示されています。重症の歯周病患者では、そうでない人と比較して脳卒中や狭心症、心筋梗塞などの循環器疾患の発症率が1.5~2.8倍高いことが報告されています。

2007年のメタアナリシスでは、歯周病患者は健康な人に比べて1.59倍、冠動脈疾患になりやすいという結果が示されました。

汐田総合病院での研究では、124例の患者を対象とした調査において、歯周病の重症化に伴い動脈硬化病変が進展することが確認され、重症の歯周病患者では動脈の石灰化が78%という高頻度で認められました。

日本における現状

最新の令和4年歯科疾患実態調査によると、15歳以上の日本人の47.9%が歯周病に罹患しており、30代以上では3人に2人という高い割合となっています。

歯周病で治療を受けている総患者数は1,135万4,000人にのぼり、これは国民の約10人に1人に相当します。

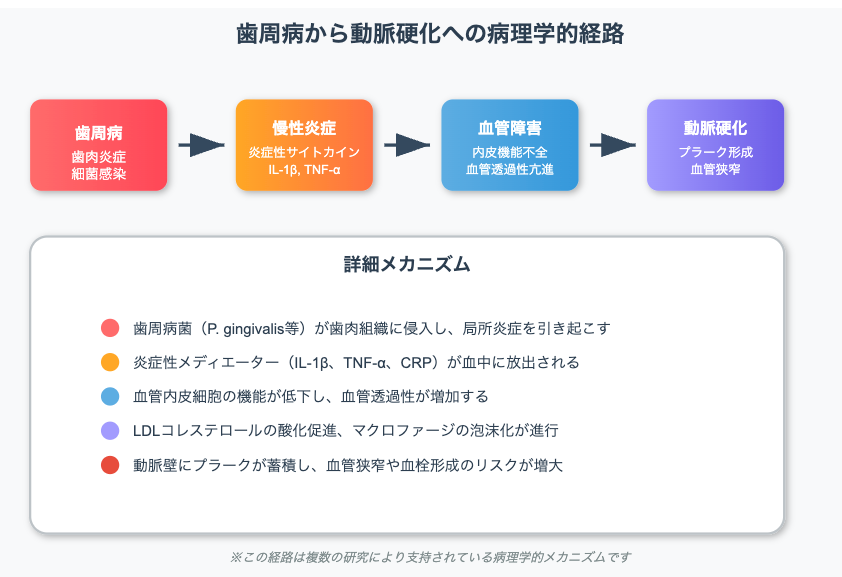

歯周病から動脈硬化への進行メカニズム

1. 歯周病菌とエンドトキシン

歯周病は、歯周ポケット内で増殖したグラム陰性桿菌による慢性感染症です。これらの細菌は、リポポリサッカライドと呼ばれる内毒素(エンドトキシン)を産生します。

歯周病菌の中でも特に病原性の高いポルフィロモナス・ジンジバリス(Porphyromonas gingivalis)は、動脈硬化の進行に深く関与することが知られています。

2. 炎症性サイトカインの産生

歯周病による炎症は、免疫系の細胞からTNF-α(腫瘍壊死因子アルファ)、IL-6(インターロイキン6)、CRP(C反応性タンパク質)などの炎症性サイトカインの産生を促進します。これらの炎症性サイトカインは、局所的な炎症反応を引き起こすだけでなく、血流に乗って全身に運ばれ、様々な臓器に影響を与えます。

3. 菌血症とエンドトキシン血症

歯周病が進行すると、歯肉の血管壁が薄くなり、歯周病菌やその毒素が血管内に侵入しやすくなります。この状態を菌血症またはエンドトキシン血症と呼びます。研究によると、歯磨きを中止するだけで菌血症を発症することや、物を噛むだけでも歯周病部位から菌血症が生じることが報告されています。

4. 血管内皮細胞の傷害

血中に侵入した歯周病菌とエンドトキシンは、血管内皮細胞に直接的な傷害を与えます。

エンドトキシンは単球・マクロファージを活性化し、さらなる炎症性サイトカインの産生を促進します。これにより血管内皮細胞の機能不全が生じ、動脈硬化の初期段階である内皮機能障害が引き起こされます。

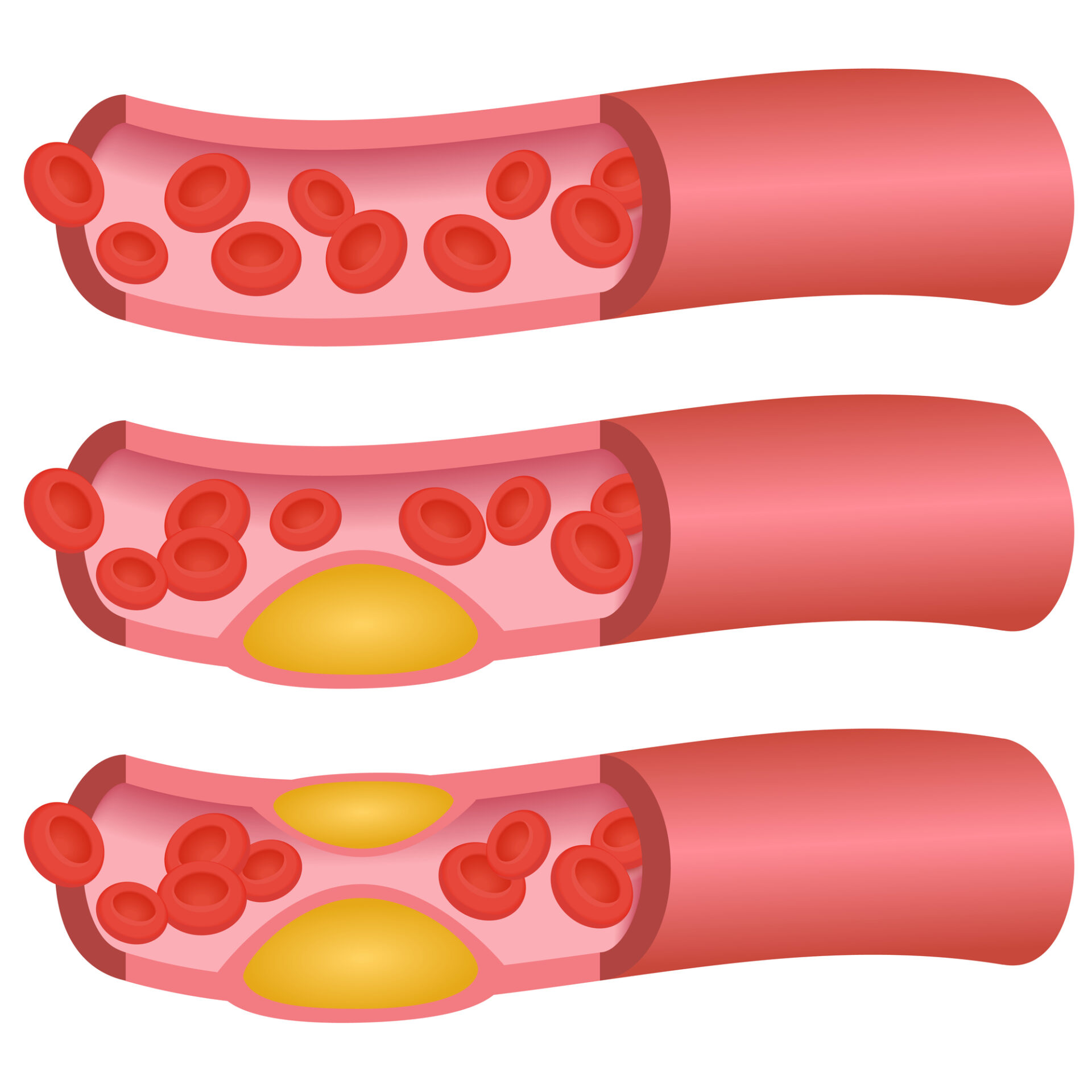

5. 動脈硬化の進行

血管内に定着した歯周病菌は、血管壁に炎症を引き起こし、お粥状の脂肪性沈着物(アテロームプラーク)を蓄積させます。

この過程で血管壁は徐々に厚くなり、動脈硬化が進行します。また、歯周病菌は血管平滑筋細胞の増殖や石灰化を促進し、血管の柔軟性を低下させます。

これらのメカニズムは、動脈硬化を「虫歯のように」口の病気だけで済ませず、全身の血管への影響として捉えるヒントになります。

歯周病と動脈硬化の具体的な関連疾患

心疾患

歯周病と心疾患の関連は特に注目されています。歯周病菌が心臓の血管に到達すると、冠動脈に血栓を形成し、狭心症や心筋梗塞のリスクを高めます。

実際に、心筋梗塞で死亡した患者の心臓血管内から歯周病菌が発見されたケースも報告されています。

脳血管疾患

歯周病による炎症性サイトカインの増加は、脳血管にも影響を与えます。動脈硬化が脳血管で生じると、脳梗塞や脳出血のリスクが高まります。

歯周病患者では、健康な人と比べて脳血管疾患の発症率が有意に高いことが複数の研究で確認されています。

糖尿病との相互作用

歯周病と糖尿病は相互に悪影響を与える関係にあります。歯周病による炎症性サイトカインは、インスリンの働きを阻害し、血糖値の上昇を引き起こします。

一方、高血糖状態は歯周病の進行を促進するため、両疾患の管理には総合的なアプローチが必要です。

歯周病治療による動脈硬化予防の可能性

治療効果の科学的証拠

歯周病治療が動脈硬化の予防や改善に効果的であることを示す研究結果が蓄積されています。

歯周病治療により、CRPの減少、内皮機能の改善、全身性炎症マーカーの改善などが報告されています。

京都大学の研究では、歯周病の予防が動脈硬化を防ぐ可能性があることが示されており、口腔内の炎症管理が動脈硬化関連死亡リスクを下げる方法として期待されています。

岡山大学の研究成果

岡山大学の研究では、歯周病菌に対する抗体価が高い患者では、動脈硬化に関わる悪玉コレステロール(LDL-C)の値が高いことが確認されました。

この研究により、歯周病細菌の感染が脂質代謝異常を引き起こし、動脈硬化を悪化させるメカニズムが明らかになりました。

歯周病と動脈硬化の予防策

基本的な口腔ケア

毎日の適切な歯磨き

歯周病予防の基本は、毎日の丁寧な歯磨きです。プラーク(歯垢)の除去により歯周病菌の増殖を抑制し、炎症反応を軽減できます。効果的な歯磨きには、適切な歯ブラシの選択と正しい磨き方が重要です。

歯間清掃の重要性

歯ブラシだけでは歯間部のプラークを完全に除去することは困難です。デンタルフロスや歯間ブラシの併用により、歯周病が進行しやすい歯間部の清掃が可能になります。

専門的口腔ケア

定期的な歯科受診

歯周病は初期段階では自覚症状が少ないため、定期的な歯科受診による早期発見・早期治療が重要です。3-4か月に1度の定期検診が推奨されています。

PMTC(専門的機械的歯面清掃)

歯科医院で行われる専門的な歯面清掃により、自宅でのケアでは除去困難な歯石やプラークを除去できます。これにより歯周病菌の数を大幅に減少させることが可能です。

生活習慣の改善

禁煙

喫煙は歯周病の重要な危険因子であり、治療効果を阻害します。禁煙により歯周組織の血流が改善され、治癒促進が期待できます。

栄養バランスの改善

バランスの取れた食事により免疫力を向上させ、歯周病に対する抵抗力を高めることができます[23]。特にビタミンCやビタミンDの摂取が歯周組織の健康に重要です。

ストレス管理

慢性的なストレスは免疫機能を低下させ、歯周病の進行を促進します[23]。適切なストレス管理により、歯周病の予防効果が期待できます。

全身の健康管理

糖尿病の管理

糖尿病は歯周病の重要な危険因子であり、血糖値の適切な管理が歯周病予防に効果的です。歯周病治療により血糖値の改善も期待できるため、両疾患の包括的な管理が重要です。

高血圧・高脂血症の管理

これらの疾患は動脈硬化の危険因子であり、歯周病との相乗効果により動脈硬化が促進される可能性があります。適切な薬物治療と生活習慣の改善により、リスクを軽減できます。

歯科医師としての提言

包括的な健康管理の重要性

歯周病は単なる口腔疾患ではなく、全身の健康に深く関わる疾患です。歯科医師として、患者さんには以下の点を強調してお伝えしたいと思います。

早期発見・早期治療の重要性

歯周病は「沈黙の病気」と呼ばれるほど初期症状が少ない疾患です。自覚症状がなくても定期的な歯科検診を受けることで、早期発見・早期治療が可能になります。

継続的なケアの必要性

歯周病は生活習慣病の一つであり、継続的なケアが必要です。治療後も定期的なメンテナンスを受けることで、再発防止と全身の健康維持が図れます。

医科歯科連携の重要性

歯周病と動脈硬化の関連性を考慮すると、歯科医師と内科医師の連携が極めて重要です。医科歯科連携により患者さんの包括的な健康管理を行うことが理想的です。

今後の展望

研究の進展

歯周病と動脈硬化の関連性については、まだ解明されていない部分も多く存在します。今後の研究により、より詳細なメカニズムの解明や、効果的な予防・治療法の開発が期待されています。

個別化医療の推進

歯周病の進行には個人差があり、遺伝的要因や環境要因が関与しています。将来的には、個々の患者さんのリスク評価に基づいた個別化された予防・治療戦略の確立が期待されています。

予防医学の発展

歯周病予防による動脈硬化予防は、予防医学の観点から非常に重要な意義を持ちます。日本では8020運動の成果により、80歳で20本以上の歯を保つ人が51.6%に達しており、今後も口腔の健康維持による全身の健康増進が期待されています。

まとめ

歯周病と動脈硬化の相関関係は、多くの科学的研究により明らかにされています。歯周病菌とその毒素による炎症反応が血管系に影響を与え、動脈硬化の進行を促進するメカニズムが解明されつつあります。

日本人の約80%が歯周病に罹患している現状を考慮すると、歯周病の予防と治療は個人の口腔の健康のみならず、全身の健康維持において極めて重要です。

毎日の適切な口腔ケア、定期的な歯科受診、生活習慣の改善、そして全身の健康管理を包括的に行うことで、歯周病と動脈硬化の両方を予防することが可能です。

歯科医師として、患者さん一人ひとりの健康状態を総合的に評価し、個別化された予防・治療計画を提供することが、真の健康長寿社会の実現に貢献すると考えています。

口腔の健康は全身の健康の入り口であり、歯周病の予防と治療は、心血管疾患をはじめとする様々な全身疾患の予防にもつながる重要な医療行為なのです。