第1章:むし歯にはどうしてなるの? – おさらいと新たな視点

まず、むし歯になるのはについて簡単におさらいしましょう。

虫歯は、口の中にいる細菌が原因で起こります。私たちが食べたり飲んだりするものに含まれる糖分を、細菌がエサとして利用し、酸を作り出します。

この酸が歯の表面(エナメル質)を少しずつ溶かしていき、やがて穴があいて虫歯になります。

歯みがきを怠ると、歯の表面に細菌や食べかすがたまり、酸が出やすい状態になって虫歯が進行しやすくなります。つまり、虫歯は「細菌」「糖分」「時間」の3つがそろうことで発生します。

第2章:注目の真菌「カンジダ菌」とは? – 口腔内での役割と問題点

カンジダ菌(Candida albicansなど)は、私たちの皮膚や消化管、そしてお口の中にも普段から存在する「常在真菌(カビの一種)」です。

健康な状態であれば、他の常在細菌とバランスを取りながら、特に問題を起こすことなく共存しています。

しかし、何らかの原因で体の抵抗力、つまり免疫力の大切さが問われるような状態、例えば、体調不良、ストレス、加齢、糖尿病などの全身疾患、ステロイド薬や抗生物質の長期服用などによって免疫力が低下したり、口腔内の清掃不良や唾液の減少(ドライマウス)などでお口の中の環境が悪化したりすると、カンジダ菌が異常に増殖し、「口腔カンジダ症」という病気を引き起こすことがあります。これは「日和見感染」の典型例です。

口腔カンジダ症の主な症状としては、

- 舌や頬の粘膜に白い苔のようなものが付着する(偽膜性カンジダ症)

- 粘膜が赤くただれる(萎縮性カンジダ症、紅斑性カンジダ症)

- 口角が切れたり、赤くなったりする(口角炎)

- 食べ物がしみたり、ヒリヒリとした痛みを感じる

- 味覚が変わる、味が分かりにくくなる

などが挙げられます。特に高齢の方や、入れ歯(義歯)を使用している方は、義歯の清掃不良や適合不良が原因でカンジダ菌が増殖しやすく、義歯性口内炎(カンジダ関連口内炎)を発症するリスクが高まります。

このように、カンジダ菌はこれまで主に「口腔カンジダ症」という粘膜疾患の原因として認識されてきました。しかし、東北大学の研究は、このカンジダ菌が「歯周病」の進行にも積極的に関与している可能性を示したのです。

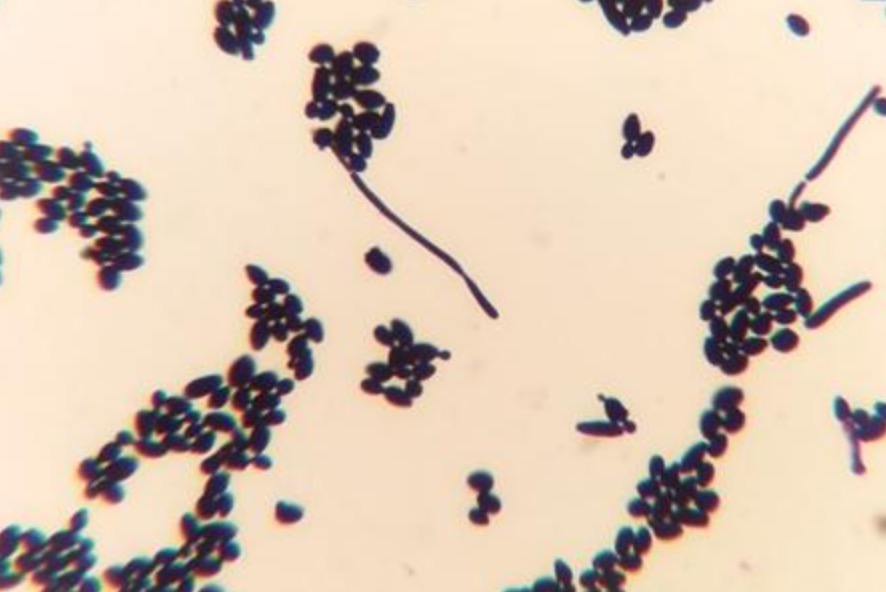

実験に使ったものと同種のカンジダ菌(東北大大学院歯学研究科提供)

第3章:東北大学が解明!むし歯とカンジダ菌の衝撃的な関係

むし歯といえば、これまで「ミュータンス菌」などの細菌が主な原因とされてきました。

ところが最近、カビ(真菌)の一種である「カンジダ菌」も、むし歯の発症に関与している可能性があるという衝撃的な研究結果が、東北大学大学院歯学研究科から発表されました。

この研究では、カンジダ菌が酸素のある環境(好気環境)でも、酸素の少ない環境(嫌気環境)でも、糖を分解してむし歯の原因となる酸を作り出すことが確認されました。

つまり、カンジダ菌も歯を溶かす能力があるというのです。

しかも、カンジダ菌は歯の表面に定着しやすく、他のむし歯菌と協力してバイオフィルム(歯垢)を強固にし、むし歯を進行させやすくすることもわかってきました。

なぜこれは衝撃なのか?

カンジダ菌はこれまで、主に口腔カンジダ症などの真菌感染症の原因菌として知られてきました。

しかし、今回の研究でむし歯の原因の一端を担っている可能性が示されたことで、「むし歯=細菌だけの病気」という常識が覆される可能性が出てきたのです。

第4章:カンジダ菌と虫歯 – 「甘いものを食べなくても虫歯になる理由」との関連

カンジダ菌の悪影響は、「むし歯」との関連も指摘されています。

虫歯の主な原因菌はミュータンス菌(Streptococcus mutansなど)であり、これらの細菌が糖を分解して酸を作り出し、その酸によって歯が溶かされる(脱灰)ことで発生します。

しかし、カンジダ菌もまた、糖を代謝して酸を産生する能力を持っています。つまり、「カビ菌から酸が出る」のです。

この事実は、甘いものを食べなくても虫歯になる理由の一つを説明できるかもしれません。

例えば、糖質の摂取量はそれほど多くなくても、口腔内のカンジダ菌が多い状態では、わずかな糖質からも酸が産生され、虫歯のリスクが高まる可能性があります。

また、カンジダ菌はミュータンス菌と共存することで、ミュータンス菌による酸産生をさらに促進したり、より強固なバイオフィルムを形成して虫歯の発生・進行を助長したりするという報告もあります。

唾液には、酸を中和する緩衝能や、初期の虫歯を修復する再石灰化作用がありますが、カンジダ菌が増殖しやすい口腔環境(例えば、唾液の分泌量が少ないドライマウスの状態など)では、これらの防御機能が低下し、カンジダ菌が産生する酸の影響を受けやすくなります。

「どんなに歯磨きをしても虫歯になる理由」という長年の疑問にも、このカンジダ菌の存在が新たな解答を与えてくれるかもしれません。

従来の虫歯予防は、ミュータンス菌のコントロールと糖質摂取の管理が中心でしたが、今後はカンジダ菌への対策も視野に入れる必要があると言えるでしょう。

第5章:カンジダ菌対策と口腔ケア – 歯科医院でできること、自分でできること

では、虫歯のリスクを高める可能性があるカンジダ菌に対して、私たちはどのように対策を講じればよいのでしょうか。

歯科医院での専門的なケアと、ご自身で行うセルフケアの両方が重要になります。

歯科医院でできること

- 適切な診断と原因究明: まずは、お口の中の状態を正確に把握することが大切です。視診や歯周ポケット検査などに加え、必要に応じてカンジダ菌の検査(培養検査や顕微鏡検査、PCR検査など)を行い、カンジダ菌の関与の程度を評価します。

- 徹底的な機械的清掃(PMTC・デブライドメント): カンジダ菌も細菌と同様にバイオフィルムの中に潜んでいます。歯科医師や歯科衛生士による専門的な機械的歯面清掃(PMTC)や、歯周ポケット内のプラーク・歯石除去(スケーリング・ルートプレーニング、デブライドメント)は、カンジダ菌を含むバイオフィルムを除去するための基本かつ最も重要な治療法です。

- 抗真菌薬の使用(歯科医師の診断に基づく): カンジダ菌の増殖が著しく、口腔カンジダ症を発症している場合や、難治性の歯周病にカンジダ菌の関与が強く疑われる場合には、歯科医師の診断のもと、抗真菌薬(塗り薬、うがい薬、内服薬など)を処方することがあります。ただし、薬剤耐性の問題もあるため、適切な診断と慎重な使用が求められます。

- 生活習慣指導: 食生活の改善(糖質の過剰摂取を控えるなど)、禁煙指導、十分な睡眠やストレス管理など、免疫力の大切さを考慮した全身的な健康状態の改善に向けたアドバイスも行います。

- 義歯の管理指導: 入れ歯を使用している場合は、毎食後の清掃と就寝時の取り外し、定期的な義歯用洗浄剤の使用、歯科医院での調整・清掃が非常に重要です。

ご自身でできるセルフケア

- 丁寧なブラッシングとデンタルフロス・歯間ブラシの使用: 毎日の丁寧な歯磨きで、カンジダ菌を含むプラークを徹底的に除去することが基本です。歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを必ず併用し、歯と歯の間や歯周ポケットに潜むプラークを取り除きましょう。

- 舌清掃: 舌の表面にもカンジダ菌は多く存在します。舌苔(ぜったい)が多い場合は、舌専用のブラシやクリーナーを使い、奥から手前に優しく数回かき出すように清掃しましょう。ただし、やりすぎは舌を傷つけるので注意が必要です。

- 抗菌・抗真菌作用のある成分を含んだ歯磨き剤や洗口液の活用: カンジダ菌へのアプローチを意識した口腔ケア製品を選ぶのも一つの方法です。

- ペリオバスターN: 天然成分を主原料とし、カンジダ菌を含む口腔内細菌叢のバランスを整える効果が期待される歯磨き剤として注目されています。ペリオバスターNには、プロポリスや数種類のハーブエキスなどが配合されており、これらが持つ抗菌・抗真菌作用により、カンジダ菌の増殖を抑制し、口腔環境を改善するのに役立つ可能性があります。ご使用に際しては、歯科医師にご相談ください。

- ヒノキ由来成分(ヒノキチオールなど): ヒノキに含まれるヒノキチオールという成分は、非常に優れた抗菌・抗真菌作用、抗炎症作用を持つことが知られています。歯周病原細菌だけでなく、カンジダ菌に対しても効果が期待できるため、ヒノキチオール配合の歯磨き剤や洗口液は、カンジダ菌対策としても有効な選択肢となり得ます。副作用も少なく、安全性が高い成分とされています。 これら以外にも、ティーツリーオイルやアロエなど、抗真菌作用を持つとされる天然成分配合の製品もあります。ただし、製品の効果には個人差があり、必ずしもすべての人に同じ効果が現れるわけではありません。歯科医師や歯科衛生士に相談し、ご自身に合ったものを選ぶことが大切です。

メモ

ヒノキには強力な抗菌作用を持つ成分が含まれており、これが口腔内の細菌の増殖を抑えることが期待されています。

- 口腔乾燥(ドライマウス)対策: 唾液はカンジダ菌の増殖を抑える重要な役割を担っています。こまめに水分を摂取する、保湿剤(スプレーやジェル)を使用する、よく噛んで食べる、ガムを噛む(シュガーレス)などで唾液の分泌を促しましょう。

- 免疫力を高める生活習慣: バランスの取れた食事、質の高い睡眠、適度な運動、ストレスを溜めない生活を心がけ、免疫力の大切さを常に意識しましょう。全身の健康状態が良好であれば、カンジダ菌のような日和見感染菌の異常増殖を抑えることができます。

第7章:予防こそ最良の治療 – 「歯のメンテナンスのための定期検診の勧め」

ここまで、むし歯とカンジダ菌の複雑な関係や、その対策について詳しくお話ししてきました。

重要なのは、これらの問題が深刻化する前に「予防」すること、そして初期の段階で「発見」し、適切に対処することです。そのために不可欠なのが、歯のメンテナンスのための定期検診の勧めです。

「症状がないから大丈夫」「毎日歯磨きしているから問題ない」と思っていても、自覚症状がないまま歯周病やカンジダ菌関連の問題が進行していることは少なくありません。

どんなに歯磨きをしても虫歯になる理由が、実は自分では気づかない口腔内の変化にあることもあります。

歯科医院での定期検診では、以下のようなことを行います。

- 口腔内全体のチェック: 虫歯、歯周病の進行度、歯ぐきの状態、粘膜の異常、カンジダ菌の兆候などを詳細にチェックします。

- 専門的なクリーニング(PMTC): 毎日の歯磨きでは落としきれないプラーク(バイオフィルム)や歯石を、専用の機器を使って徹底的に除去します。これにより、細菌感染のリスクを低減し、カンジダ菌の温床となるバイオフィルムも破壊します。

- レントゲン検査(必要に応じて): 歯を支える骨の状態や、隠れた虫歯などを発見します。

- 個別のアドバイスと指導: 患者様一人ひとりのお口の状態やライフスタイルに合わせた、最適な歯磨きの方法、口腔ケアグッズの選び方、食生活のアドバイスなどを行います。

- 唾液検査や細菌検査(必要に応じて): 虫歯や歯周病のリスク、カンジダ菌の量などを客観的に評価し、よりパーソナルな予防プログラムの立案に役立てます。

定期検診を継続的に受けることで、

- 虫歯や歯周病の早期発見・早期治療が可能になり、治療の負担(時間・費用・痛み)を軽減できる。

- カンジダ菌の異常増殖を初期段階で察知し、適切な対応をとることができる。

- 常に清潔で健康な口腔環境を維持でき、口臭の予防にもつながる。

- 免疫力の大切さを再認識し、全身の健康増進にも意識が向く。

- 結果として、生涯にわたり自分の歯で美味しく食事をし、笑顔で会話を楽しむことができる。

といった多くのメリットがあります。症状が出てから歯科医院に行くのではなく、「症状が出ないように」「健康を維持するために」通うのが、これからの賢い歯科医院の利用法です。

ぜひ、3ヶ月~半年に一度は、歯のメンテナンスのための定期検診を受けられることを強くお勧めします。

第8章:まとめ – 健康な口腔環境を維持するために

今回は、東北大学の最新の研究成果をきっかけに、「歯周病とカンジダ菌の関係」という、これまであまり光が当てられてこなかったテーマについて深く掘り下げてきました。

歯周病は単なる「細菌感染」ではなく、カンジダ菌という「真菌」が複雑に関与し、その病態を悪化させる可能性があるという事実は、今後の歯周病治療や予防に新たな戦略をもたらすものです。

また、カンジダ菌が「カビ菌から酸が出る」ことで虫歯のリスクを高めたり、「甘いものを食べなくても虫歯になる理由」や「どんなに歯磨きをしても虫歯になる理由」の一端を担っている可能性も示唆されました。

これらの問題に対処するためには、

- 丁寧なセルフケア(歯ブラシ、フロス、歯間ブラシ、舌清掃)

- カンジダ菌へのアプローチも意識した口腔ケア製品の活用(例:ペリオバスターN、ヒノキ由来成分配合製品など、歯科医師と相談の上で)

- 生活習慣の改善と免疫力の向上(免疫力の大切さを常に意識)

- 歯科医院での定期的なプロフェッショナルケア(歯のメンテナンスのための定期検診の勧め)

この4つの柱が非常に重要となります。

もし、あなたが「歯周病がなかなか治らない」「原因不明の口の不快感がある」「しっかりケアしているのに虫歯になりやすい」といったお悩みを抱えているのであれば、もしかしたらカンジダ菌が関わっているのかもしれません。

諦めずに、ぜひ一度当クリニックにご相談ください。私たちは、患者様一人ひとりのお口の状態を丁寧に診査し、最新の知見に基づいた最適な治療法や予防法をご提案いたします。

皆様が健康で快適な口腔環境を取り戻し、笑顔あふれる毎日を送れるよう、全力でサポートさせていただきます。